未来を切り拓くヒーローたちへ

私たちのステージへ!

当社は創業時から、賃貸不動産の入居者信用(与信)を探求し

時代の要請に応え、更に未来を見通すためのAIスコアリングモデルを

自社開発しました。

今このシステムは第5世代へと進化しています。テクノロジーで「安心」を再定義し、不動産オーナー(不動産投資家の皆様)も入居者も心から信頼できるスクリーニングシステムのプラットフォームを築いてきました。

でも、これで完成ではありません。

むしろ、ここからが本当の冒険の始まり。

「自分もイノベーションを起こしたい」

「誰かの暮らしを支える仕組みを作りたい」

そんな情熱を抱えるあなたを

私たちは“未来のヒーロー”と呼びたいのです。

一緒に働きましょう!

-

年間売上高

0 億 0 . 0 万円

(2022年)

0 億 0 . 0 万円

(2023年)

0 億 0 . 0 万円

(2024年)

※アークシステムテクノロジーズ グループ全体(創業25年)

-

社員数

0 人

(2025年6月時点)

-

男女比

0 : 0

(2025年6月時点)

-

1ヶ月の平均残業時間

およそ 0 時間

(2025年6月時点の直近3年間)

-

年間休日

0 日

(2025年6月時点の直近3年間)

-

有給休暇消化率

0 %

(2025年6月時点の直近3年間)

-

産休・育休復帰率

0 %

(2025年6月時点の直近3年間)

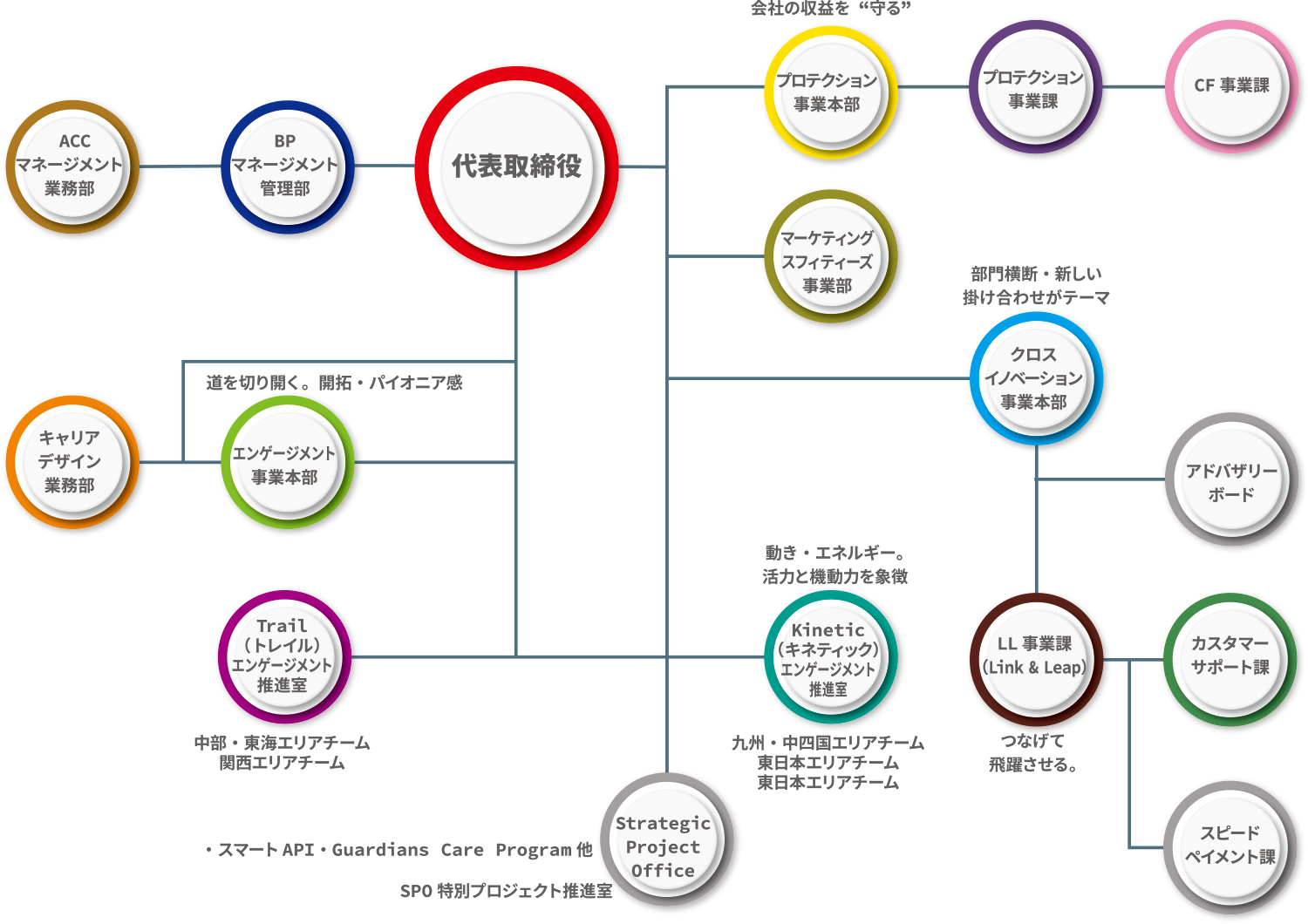

下記の各事業部において人材未来のヒーローを募集します。

勤務地は希望に沿ってお応えします

事業部

事業部

事業部

社員インタビュー

若手社員座談会

就活当時の不安や期待、入社2〜3年目の若手社員が当時を振り返り、お答えします。

あんまり知識はなかったけど大丈夫?

KAWAKAMI

面接の時も思っていたけど、あんまり保証会社の役割っていうのも分っていなかったけど大丈夫だった?

HUCHIGAMI

僕は今、一人暮らしで賃貸借りる時に保証会社を利用したことがあるので、何となく分っていたけど入社して研修受けたら、目的や実際にやっている事を見てちょっと感動したなっ!

YAMASHITA

私もそうだったけど、しっかり入社後の研修があるからって言われて安心したのを覚えている。

YUKI

仕事と関係ないかもしれないけど、私たち自身の信用というのも大事なんだと言う事が分かった。

YAMASHITA

配属ってどうやって決まったの?

KOZIMA

僕は最初からコミュニケーターを希望していたので、その通りの部署に配属された。

KAWAKAMI

僕の場合は研修後、各事業部の業務を数日経験して自分から希望部署を申告したよ。

YUKI

研修も終わって配属先に行くでしょ!最初はどんな感じだった?

HUCHIGAMI

僕は先輩に同行して会員企業をずっとまわっていたな。

KAWAKAMI

僕は研修でも見せられていたけど、システムのより詳しい操作をずっと教えて貰っていたよ。

YUKI

ズバリ、家と近かったと言うのが大きいけど、残業が無かったことかな。

HUCHIGAMI

就職サポートの担当の人の推薦もあったし、実際、業務の内容に興味があったから決めたよ。

YAMASHITA

研修制度が充実していること。何かいつも新しい事に挑戦している感じがあることが決め手になった。

KOZIMA

自由に仕事をやらせてくれそうだったからかな。

YUKI

どう?仕事は?

HUCHIGAMI

最初は先輩について回っていたけど、今は一人で行く事もある。

結構自由にやっているけど、わからない事が出た時は、いつも先輩に相談しているよ。

YAMASHITA

隣に先輩がいるので、

チョー甘えている。

KAWAKAMI

自分で申請して選んだ部署だから、一生懸命にやっているって感じだね、お客様の信用を評価するって大変だといつも思ってる。